El Sueño Del Pongo 5

Storyboard Szöveg

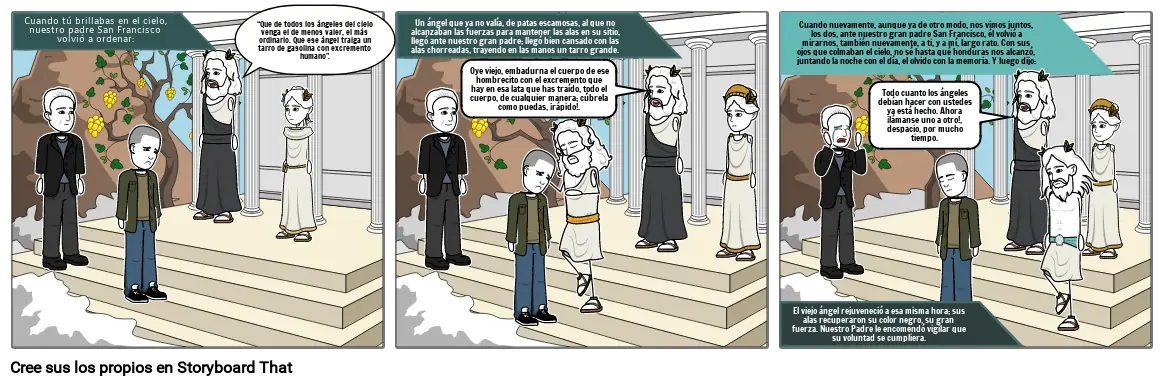

- Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro padre San Francisco volvió a ordenar:

- “Que de todos los ángeles del cielo venga el de menos valer, el más ordinario. Que ese ángel traiga un tarro de gasolina con excremento humano”.

- Un ángel que ya no valía, de patas escamosas, al que no alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran padre; llegó bien cansado con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande.

- Oye viejo, embadurna el cuerpo de ese hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído, todo el cuerpo, de cualquier manera; cúbrela como puedas, ¡rápido!.

- El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora; sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro Padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera.

- Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos, los dos, ante nuestro gran padre San Francisco, él volvió a mirarnos, también nuevamente, a ti, y a mí, largo rato. Con sus ojos que colmaban el cielo, no sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo:

- Todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes ya está hecho. Ahora ¡lámanse uno a otro!, despacio, por mucho tiempo.

Több mint 30 millió storyboard készült